日本提案联合规范太空碎片治理,各国展开“轨道清洗”行动

一、太空碎片危机升级:轨道满载成为隐患

1. 太空碎片激增

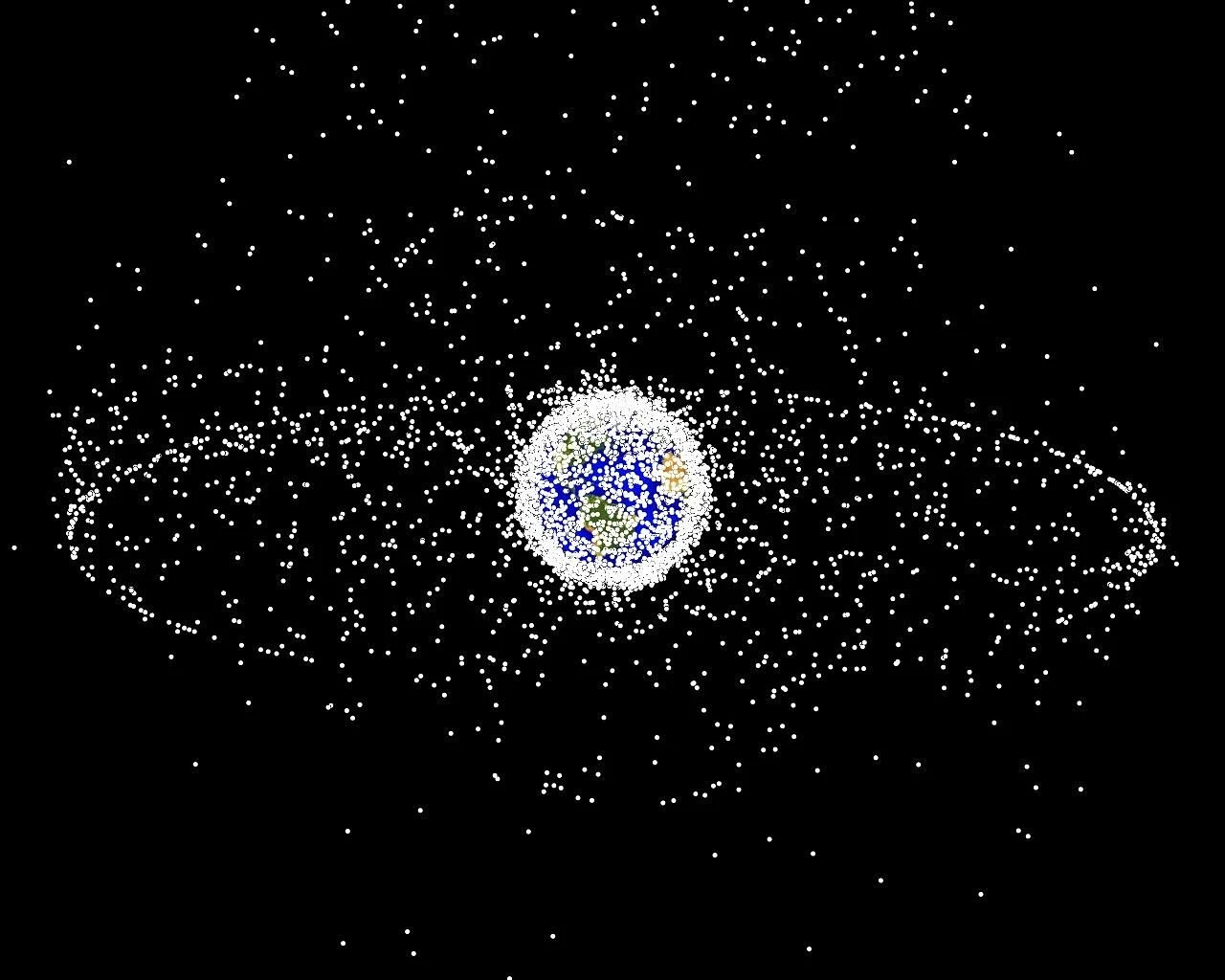

欧空局(ESA)最新数据显示,截至2025年4月,地球轨道上被追踪物体约40,000个,其中仅活跃卫星约11,000个,碎片数量持续增长。仅大于1厘米的碎片就超过120万块,小碎片更是数以千万计 。

2. 再入不足以消化增长

ESA警告称,即使当前的再入速率都不能有效抵消碎片生产速度,若不采取积极清理,轨道很快可能变得无法使用 。这样的链式反应即“克斯勒综合症”,一旦开启可能引发灾难性后果 。

二、日本发起国际规则制定提案

1. 合规先行,制度先行

近期,日本政府宣布将于2026年3月前联合专家制定面向全球的“太空碎片移除法规”,提交联合国讨论。该法规将重点规定卫星设计中必须内置退役推进器、拖拽设备或可快速解决碎片风险的机制。

2. 强调全球协同

日本此举不仅是自身承诺,更是面向全球共享轨道治理的号召,鼓励美、欧、印等国共同参与制定国际标准,以确保轨道环境的可持续使用。

三、各国积极响应:技术与会议齐发力

1. ESA已启动“Zero Debris”政策

从2023年11月起,欧空局正式实施《Zero Debris Policy》,要求其所有任务必须遵循碎片减量标准,并积极设计可退役轨道机制,各项任务由此刻入更严格碎片规制。

2. ClearSpace-1首个商业清道夫

与ESA合作的瑞士初创公司 ClearSpace 计划于2028年执行“ClearSpace-1”任务,这是首个商用太空碎片捕捉任务,标志着技术进步将可能实现粒化轨道治理。

3. MIT推出“太空可持续评级”体系

麻省理工(MIT)“Space Enabled”研究组推出“Space Sustainability Rating(SSR)”,为航天运营者基于发射、退役规划、碰撞规避等指标打分,推动市场层面对可持续行为形成激励机制。

4. 沙特举办国际研讨会与创新竞赛

沙特空间局宣布将于2026年1月举办第二届国际太空碎片大会,并启动“DebriSolver”全球竞赛,鼓励解决技术、法律和经济问题的创新方案参与评选。

四、国际法与联合监管机制初见雏形

1. 联合国发布碎片应对指南

联合国发布名为《When the Sky Falls》的简明手册,指导国家应对地面发现太空碎片的步骤:识别目标、通知联合国、联系发射国、可能回收及确定法律索赔程序。

2. COPUOS会议聚焦法规协调

联合国和平利用外层空间委员会(COPUOS)2025年议程包含德国、阿联酋等联合提案的轨道管理法规小组,拟立专门小组研议碎片管理法律框架。

五、企业布局与商业化前景

1. Astroscale积极扩张全球能力

日本商业公司 Astroscale 已筹集额外3000万美元用于拓展美国布局,并与 Airbus Defence 签订上百套对接板订单,用于在轨服务及退役回收项目。英国部门还获得英国国防实验室500万美元合同,持续推进 Prometheus 系列任务 。

2. 私营企业进入高速发展期

多个市场玩家,特别是欧洲和日本的科技初创,正在积极研发包括机器人、磁性捕捉、拖拽卫星等在内的创新工具,市场预期未来5年清理技术将商业化落地。

六、未来挑战与关键趋势展望

| 关键挑战 | 内容 |

|---|---|

| 技术成熟性 | 清理操作需精确控制,小型碎片探测与软着陆仍待突破 |

| 法规统一难度 | 多国利益多样,国际条约形成需时 |

| 数据共享漏洞 | 碎片跟踪数据目前多由少数机构掌握,公开机制欠缺 |

| 经济激励缺乏 | 清理任务成本高,但盈利模型仍处探索期 |

未来趋势预测

- 法规体系渐成,各国或达成“轨道治理公约”

- 技术商业化推动清理成本下降

- 可持续评级与分级监管推动良性市场竞争

- 民间社会与高校参与度提升,形成“碎片治理生态链”

结语

从政策倡议到技术示范,从评级标准到竞赛培育,全球正在内生式形成一张“太空碎片治理网”。日本的法规提案无疑是开启国际轨道治理新时代的重要信号。若各方携手,此举将不仅保障地球轨道安全,更为未来人类太空活动铺设理性且可持续的基础。

版权声明:本文为原创文章,版权归 谷者财讯 所有,转载请联系博主获得授权。

本文地址:https://www.juhqictal.cn/archives/836.html

如果对本文有什么问题或疑问都可以在评论区留言,我看到后会尽量解答。